Sono partita per Amsterdam quasi controvoglia.

Quando alcuni mesi fa è uscita la data del Deliverability Summit ho cercato un appartamento su Home Exchange e ne ho trovato uno bellissimo in una tranquilla zona semicentrale, disponibile per una settimana; mi è sembrata una buona idea la combo evento+vacanza a fine aprile, in una delle capitali europee che ancora non avevo esplorato e con partenza il giorno del mio compleanno.

Invece, via via che si avvicinava la data del viaggio, mi calava la voglia di partire. La grigia pioggerellina che mi ha accolta all’arrivo non ha migliorato il mio umore, e ho dovuto ammettere con me stessa che non ho più tanta voglia di viaggiare da sola, anche se oggi è tanto più facile di quando ho iniziato a farlo, e in Europa, grazie al roaming gratuito, posso leggere in tempo reale i messaggi di auguri su WhatsApp.

Ma l’asburgico senso del dovere non mi abbandona mai nemmeno in vacanza; così, dopo aver lasciato la valigia in appartamento, mi sono incamminata verso il centro per iniziare a vedere un po’ di città. Nel bookshop dello Stadsarchief – un po’ centro civico, un po’ museo, con collezioni di documenti esposte in stanze nelle quali si entra attraversando enormi porte blindate – ho trovato esattamente il tipo di guida di viaggio che amo: The Invention of Amsterdam di Ben Coates, dieci itinerari a piedi attraverso la città lungo i quali l’autore, un inglese trapiantato qui da alcuni anni, racconta la storia e le storie della città.

Così, con una guida da studiare e una mappa di carta, ero pronta a marcare tutte le caselline della mia checklist interiore, con il vantaggio di avere due giorni di evento per leggere la guida e la giornata del sabato già programmata per il King’s Day.

Pensando alla Liberazione

Un altro motivo del mio scontento era l’essere via dall’Italia per l’80° anniversario della Liberazione; così mi ha piacevolmente sorpresa che gli unici altri due italiani presenti al Summit la mattina del secondo giorno mi abbiano salutata con un “buon 25 Aprile”, l’ho presa come un buon segno.

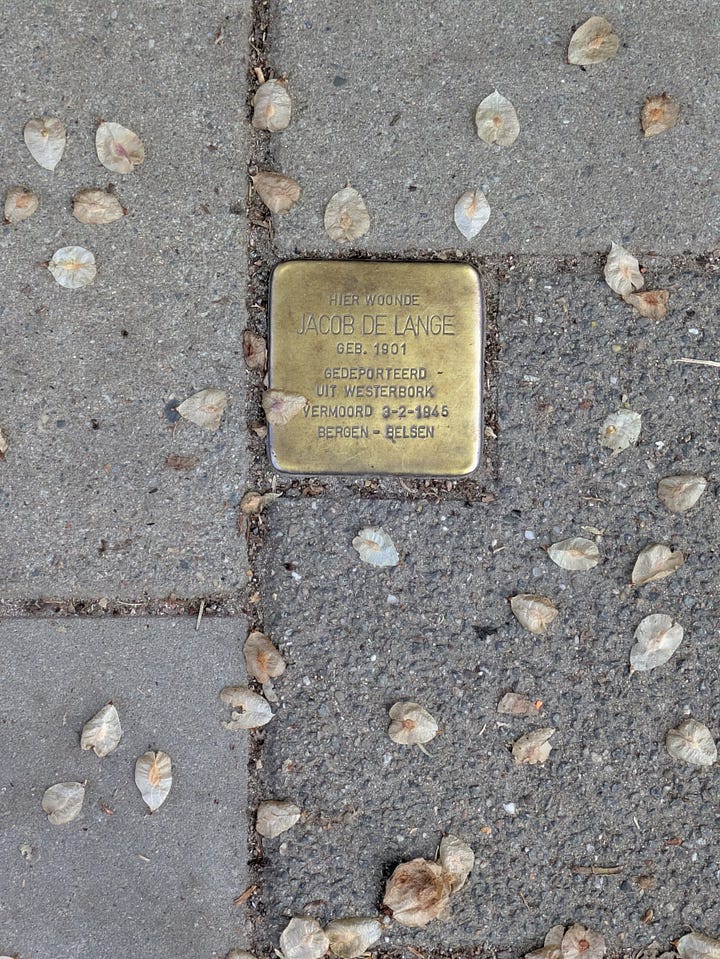

Più tardi, esplorando il parco vicino alla sede del Summit, mi sono fermata al suggestivo Monument Rozenord, 140 sedie vuote in memoria di altrettante persone uccise dai nazisti durante l’occupazione. Anche i Paesi Bassi hanno avuto la loro Resistenza e festeggiano gli 80 anni dalla Liberazione il 5 maggio; camminando per Amsterdam è incredibile la quantità di pietre d’inciampo che si incontrano, interi quartieri sono stati svuotati dei loro abitanti, e chi non è finito nei campi di concentramento ha sofferto la fame e i bombardamenti. Come si possa ignorare tutta questa sofferenza e tollerare che succeda ancora, io non lo so.

Sobrietà, poca

Dopo due giorni di Summit, mentre a Roma si celebravano i funerali di papa Francesco, un’Amsterdam per nulla sobria festeggiava il King’s Day.

Il compleanno del re sarebbe il 27 aprile, ma quando cade di domenica viene anticipato al sabato; in quella giornata, gli olandesi si vestono d’arancione e si riversano in massa per le strade e i canali, con feste, concerti, fiumi di birra e pisciate per strada. Noi l’abbiamo trascorso in gran parte navigando lungo i canali su un battello vecchio di cent’anni, e poi con un piccolo gruppetto di coraggiosi ci siamo gettati fra la folla per ripercorrere il centro a piedi: una cosa divertente che non farò mai più.

Durante le ore trascorse sul battello ho avuto modo di conoscere meglio alcune delle persone che avevano partecipato al Summit; fra di loro, due trentenni ucraini, uno di Kiev e l’altro di Odessa, entrambi usciti dal loro paese poco prima dell’invasione russa e da tre anni lontani da casa. Parlando con loro mi chiedevo come sia dover fare certe scelte, e come è difficile capire e giudicare. Mi tornava in mente quel che ha scritto Francesca su

:Il giorno dopo la festa della Liberazione mi chiedo se sarei (se sarò) capace di fare la Resistenza. Quella vera. In realtà me lo chiedo ogni giorno, potrei dire che è il mio Impero Romano. Vorrei esserne sicura, vincere questa discussione con me stessa.

In giro per musei

Chiuso il capitolo del Summit con la coda ludica del King’s Day, è iniziata ufficialmente la vacanza. Overtourism significa anche dover prenotare con molto anticipo un sacco di mete per avere la certezza di poterle vedere, così al Rijksmuseum sono riuscita a entrare (innamorandomi definitivamente di Vermeer) ma al Van Gogh no, e pazienza; dato che il MOCO di Barcellona mi era molto piaciuto, ho visitato anche quello di Amsterdam, e lo consiglio senz’altro.

Ma la sorpresa vera è stato lo Scheepvaart, il museo marittimo: decisamente meno affollato di altre destinazioni della città, il museo racconta la storia della marineria olandese, che dal Seicento in poi ha accumulato enormi ricchezze finanziando l’espansione di Amsterdam e della sua cerchia di canali, la bolla speculativa dei tulipani, il ricchissimo mercato d’arte, tessuti, gioielli e spezie del cosiddetto Secolo d’Oro; tutta questa ricchezza fondata sulla tratta degli schiavi, sullo sfruttamento estremo delle colonie, sulla predazione di altre terre che si è lasciata dietro una scia di sangue e dolore.

Il museo è chiaramente un’esposizione nata in origine con un altro spirito – la glorificazione della marineria nazionale – ma ripensata, non senza sofferenza, alla luce di una consapevolezza più contemporanea. I nederlandesi hanno poco di che essere orgogliosi del loro passato: la storia delle loro colonie è atroce. Il Suriname, diventato indipendente solo nel 1975, fu prima occupato da olandesi e britannici che ne fecero terra di piantagioni; nelle piantagioni vennero deportati gli schiavi africani, che quando fu ufficialmente abolita la schiavitù, nel 1863, dovettero continuare a lavorare per 10 anni per risarcire gli ex padroni. In seguito arrivarono in Suriname numerosi braccianti indiani, cinesi e giavanesi, allettati dalla promessa di un lavoro stabile e ben pagato; ovviamente era tutta una balla, al loro arrivo si ritrovarono intrappolati in situazioni di sfruttamento estremo, che dovettero accettare non avendo i mezzi per tornare alla miseria dei loro paesi d’origine.

Così il Suriname odierno è un mix di popolazioni e lingue, spesso idiomi creoli generati dalla mescolanza di genti così diverse, con un’economia ancora in gran parte dipendente dai Paesi Bassi e basata sull’esportazione di bauxite e prodotti agricoli.

Mentre leggevo queste storie, pensavo a ciò che scrive Stiglitz ne La strada per la libertà, di come i trattati internazionali impongono il rispetto dei contratti a prescindere dal fatto che questi siano stati estorti da una parte infinitamente più potente rispetto a una controparte in stato di bisogno, e su come sia necessario riformare totalmente le regole limitando la libertà di sfruttamento e preservando il bene più ampio della collettività.

Allo Scheepwaart Museum ho passato quasi un’intera giornata, riconciliandomi col fatto di essermi presa qualche giorno in più invece che limitarmi alle “10 cose da vedere in città”. Camminare, imparare a orientarmi, fare la spesa nei supermercati, fermarmi a disegnare su una panchina; stare in un paesaggio diverso, stare anche nella mia solitudine, che a volte mi pesa e a volte diventa leggerissima e liberatoria (grazie Chiara per averne scritto così bene).

Ultime esplorazioni

L’ultimo giorno ho preso il treno e in venti minuti sono arrivata ad Haarlem, che è molto bella e molto meno affollata di turisti – perlomeno di turisti caciaroni in cerca di erba facile, birra e tour a luci rosse. Lì ho pranzato con Serena, che vive nei Paesi Bassi da alcuni anni e sembra intenzionata a restarci; dopo pranzo ho seguito il suo consiglio e ho preso il bus fino al mare, attraversando un parco naturale che preserva un’ampia fascia di dune. Poi ho ripreso il treno per Amsterdam e dalla stazione centrale sono montata a bordo del traghetto gratuito che attraversa l’Ij e porta nei quartieri nord, già zona industriale, sede di cantieri navali in buona parte dismessi a fine del secolo scorso, ora in fase di trasformazione e rigenerazione.

La mia ultima tappa era Straat, un enorme ex cantiere navale ora trasformato in museo della street art. Il concetto di “museo della street art” non mi convince del tutto: per quanto molte delle opere esposte siano belle o perlomeno provocatorie e interessanti, non è come provare l’emozione di trovarsele davanti in una periferia, dietro a una fabbrica dismessa, in un centro storico da riqualificare. Ma la traversata in traghetto vale comunque la pena, anche solo per il viaggio sull’acqua.

Faccio i conti con l’età

È inutile che faccia finta: compiere 60 anni mi ha fatto più male che i 40 – ero incinta e strabordante di ormoni e felicità – o i 50, quando ero nel pieno dell’entusiasmo della mia nuova vita da freelance di successo. Sarà per questo che ho provato a glissare, partendo il 23 aprile prima dell’alba per prendere il treno per Bologna e poi l’aereo per Amsterdam, ma la cifra tonda – un’età dopo la quale hai i vaccini antiinfluenzali gratis e gli sconti senior su Trenitalia – mi fa impressione.

Non mi sento ancora pronta per ritirarmi in una comune di sole donne, come le beghine nel loro delizioso cortile di Amsterdam, ma certo non ho più tempo ed energie da sprecare in cose di cui non trovo il senso. Ho meno energie, meno pazienza, più dubbi e contraddizioni da tenere insieme, più storie da conciliare; dico più no che una volta, ma mi rammarico di non trovare più tante cose a cui dire sì.

Ci saranno altri viaggi, altri libri, altri incontri; e comunque la giri, sono una persona fortunata, perciò la taglio qui con le malinconie e me ne scuso, ora torno l’Alessandra positiva e solida di sempre.

Grazie per questo racconto. Mi ci ritrovo, per età (qualcuno in più), per esperienza, per conflitto tra energie e voglia di essere dove penso sia ancora necessario o giusto andare.

Grazie Alessandra.